顾廷龙(1904.11.10~1998.8.21)著名古籍版本学家、目录学家、书法家,上海图书馆原馆长。 长期致力于古典文献学、版本学和目录学的研究。

【我的习字经历】

我的学字是先君亲授的。先父顾元昌是吴中书法家,他教我写字要求勤习博览,平淡中求出色。他自己是这样做的,他曾说:书法无他诀,惟横平竖直,布置安详。胡朴安师评其书曰:“沉酣金石,朝朝染翰,擘窠则沉雄静穆,蝇头则刚健婀娜,融会各家,并擅四体,几五十年,颇多心得。”还曾题他的遗墨云:“屋漏折钗无滞迹,和风甘雨见天真。异常要在寻常出,笔笔平凡笔笔神。”林志钧先生题诗有云:“平淡见神奇,妙处非炫异。积精乃充沛,磅礴若遒肆。剑拔而弩张,斯为法所忌。诵君不刊论,真旨在养粹。”

山明水秀的姑苏风光,金石翰墨的艺术熏陶,父辈亲朋的言传身教,使我从童年便爱好书法,练起了书法。我经常拿起父亲刚放下的毛笔,不断地临摹字帖。我还有机会观赏到善书者的临摹之作,诸如父亲的好友汪克土熏的几百通虢季子盘》《散氏盘》习作。中小学期间,我接受了老师分外严格的指点,他们都是父亲的挚友;我还目睹了很多名人法书、旧拓碑帖。我的启蒙字帖,乃是楷书——欧阳询书法。大概在我9岁那年,一位乡邻携价格昂贵的对笺纸上门求书,那天父亲正好外出,一向支持我书法的舅舅便怂恿我代书。我不知天高地厚,犯起初生牛犊不怕虎的傻劲来,提起父亲的旧笔,摆好架势,一挥而就。第二天,乡邻来取对联,看到我的欧体大字,还赞叹不已,欣然而归。光阴茬苒,80多年过去了,如今想起这段往事,还真有点后怕呢。有了这“成功”的开端,我经常代父写联,并小有名气了。

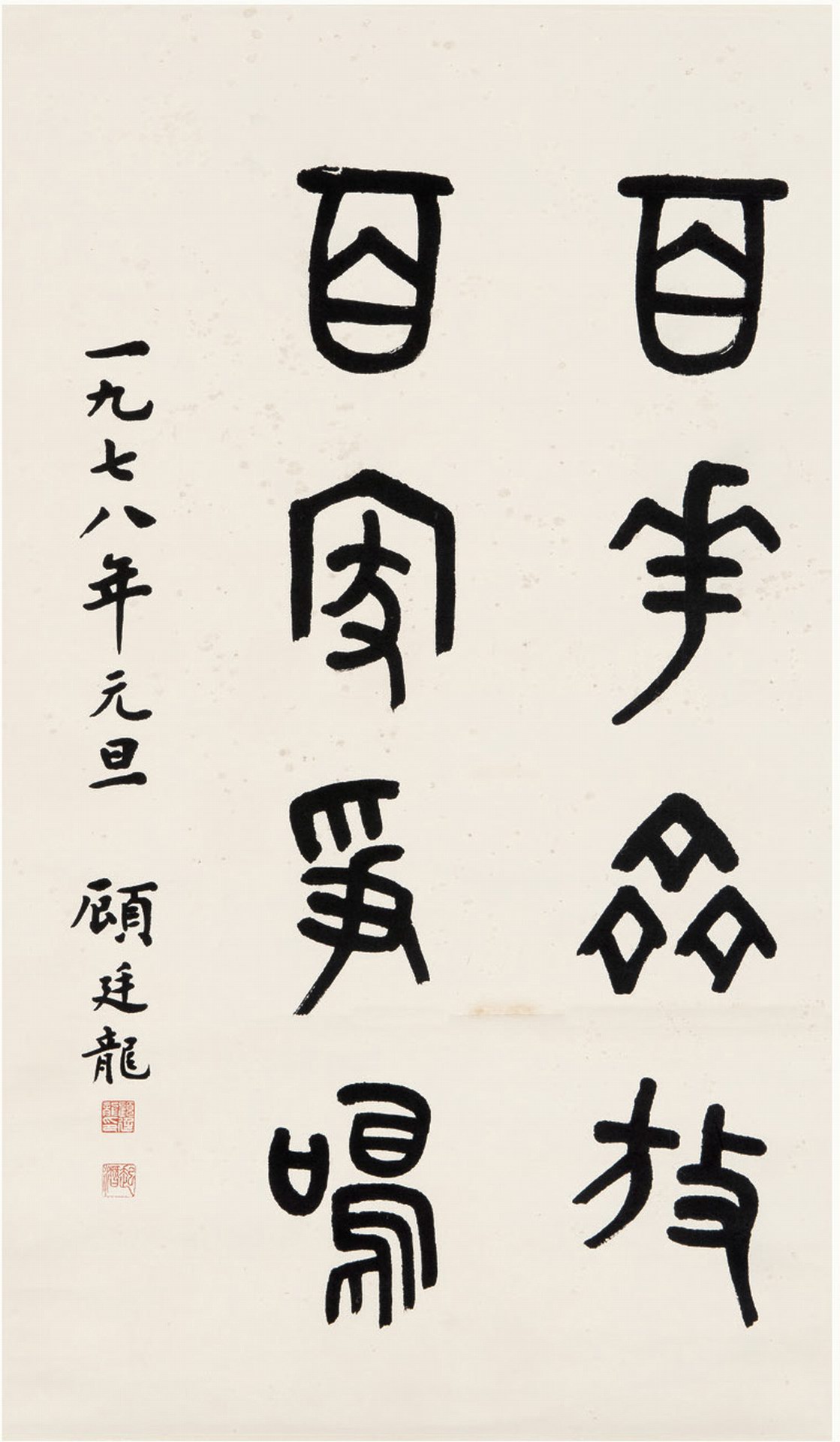

除了先父之外,对我影响较大的就是吴大澄(瀓)先生。我曾临摹吴大澄生的篆书《论语》、《诗经》。吴大澄先生早年学六朝,后学黄山谷,擅长行书,篆书尤其精妙,他写过《毛公鼎》《秦诏碑》。我最喜爱的是他的大篆,可谓婉畅颖奇、质朴古雅,我于此用力最勤。那时候,只要获悉谁家藏有吴的墨迹,哪怕跑得再远再累,也总要前往一睹为快。吴大澄对篆书有“患匀患弱,匀弱则庸”之说。他的书法浑厚沉着,不矫揉造作,天趣自然,似信手写来,却又儒雅蕴藉,这与他渊博的学识及对书法艺术具有不同凡俗的理解有着密切的关联。吴大澄先生以金文结构书写的篆书信札,匀称方整,典雅脱俗,我刻意仿效,将金文法度的篆书取代易流入呆板的铁线小篆,写了一些酷似行书的篆书信札。另外,我也喜欢钱土占的篆书,他的小篆平正中有创新,富于通融变化。在练习篆书的过程中,我还得到了吴湖帆先生的指点,1924年,我与吴湖帆先生在上海同客一寓,得以细细观摹和体会他作篆之法,并得以尽观他所藏吴大先生所书碑记、石刻及墨迹,还临其所书《说文后序》大幅屏条,兴味甚浓。

我写篆字,长期学习临摹金文,金文中爱好《盂鼎》《虢季子盘》《史颂敲》《秦公》《墙盘》等文字,这些字奇丽瑰伟,神气完足,结体婉转,富于豪放之气。我认为长期临摹体会这些优秀作品,可做到纤细而不寒碜,清癯而带丰润,凝重而不失活泼,沉着而不失自如,豪迈不羁却不失章法,跌宕旷达而充满情致。

在隶书方面,我爱好《石门颂》《封龙碑》。隶书的长横一波三折,撇捺比翼齐飞,对以前的字体而言,实现了用笔方式的变革。《石门颂》古拙自然,富于变化,起笔于毫端逆锋,运行于逆缓之势,收笔于圆劲回锋,字势奇趣逸宕,素有“隶中草书”之称。《石门颂》有异于一般隶书,与篆书有相通之处,从中既可得隶书之道,又可以以隶相辅,得书体整合之妙。

草书,我喜好孙过庭的《书谱》,在少年时即开始临模我不能学怀素,襟怀不同。行书则爱好苏东坡,但学之数十年,并不能得其神似。

在小楷方面,有人以为我源出《张玄墓志》,实际上,我曾在六朝人所书《三国志》小楷上下了许多功夫。30年代我到燕京上学,那时钱玄同、刘半农两先生都喜写六朝写经体,我亦颇爱好。每当夜阑寂静,妻儿安睡,读书偶有所感,欣然以小楷题跋一首,也真算悠然自得。这样的生活,在合众图书馆时期,我视为最大的享受。我们编佣合众图书馆丛书》时,由于当时生活桔据,自己手书上版,那时熬一个夜,可写小楷三千。

【崇尚实用】

我一向认为,书法具有实用性。对书坛上出现的“实用不是艺术”的论调,我一向不以为然。我为研究文字学学习写金文、小篆,为鉴定手写经卷学习写经体,为研究版本目录学,不得不学习各体书法。我还为各种文史古籍题签,有时候还写一些较长的题跋。

我这个人比较实在,做人和写字是相通的,所以在书法方面,我也经常讲“实用”。我在《悼念郭绍虞先生》一文中表示十分推崇他书法的求实精神。我说:“先生在书法艺术和书法理论方面也有很高的造诣和成就,尝为沈尹默先生新著《历代名家学书经验谈辑要释义》作序,略云:‘艺术原从实用中来,书法艺术与实用的关系,似乎更密切一些。由于从实用中来,所以不应说得太玄妙;由于是一种艺术,所以又和其他艺术一样,不能不讲究基本功。可是,昔人之讲书法,不是说得太玄,教人无从下手,便是示人以难,使人不敢问津。即使有理论比较切实可行的,也往往为古今用语不同,令人有无从理解之苦。’此皆从临池所得体会中来,非浅尝者所能道。序文既阐发尹默先生释义的要旨,并足为后学的津逮。”

书法作为艺术,只讲实用肯定不对,辩证地看“书法”与“实用”的关系,大概可以这样说:脱离实用,趋于成熟;坚持实用,更趋成熟。字是写给人看的,首先要使人看得懂,最重要的是要符合规范。

我学习写经体,受钱玄同、刘半农的影响,另外还有一个原因,就是为了鉴定古代流传下来各时代手写经卷的需要。孰为六朝写经?孰为唐代写经?孰为五代写经?孰为赝品?这除了需要掌握一般鉴定方法外,更主要的是识得各时代的书法奥妙。

在合众图书馆时期,我用毛笔抄写了一些有价值的稿本,这样做虽然辛苦点,但颇有点前贤露抄雪纂的味道。一些抄本现在成了最全的本子,有的甚至成为孤帙。我曾抄录过孙宝王宣的日记,当时通过各种渠道先后借得原稿抄录成帙,后来原稿在流传中残缺,抄本反而完整。清代翁方纲旧藏宋本《施注苏诗》的题跋,我曾抄全,起初不过是个普通的誊写本,后来却变成孤本。

其实,秦篆汉隶,北碑南帖,都是产生于实用基础之上,不断发展提高,进而更完美地达到实用的目的。

鉴定版本,以抄、校、稿本为最难,既要多看名家手迹,同时又要练习书法,以熟悉当时的书法风气,图书馆收藏大量珍贵典籍,我们好比生活在王羲之、欧阳询、赵孟兆页、翁方纲等各时代书法家的身边,平时抄一张卡片,写一条书签,题一款识语,应尽可能与这些古人字迹相调和,总不能让他们笑话你的字写得太蹩脚吧!

【书签、匾额和题记】

我一生写过不少书名,如《中国古籍善本书目》《艺风堂友朋书札》《清代朱卷集成》《尚书文字合编》《康熙字典》《红楼梦》《三国演义》等等,从30年代算起,我题写的书超过300种。我总觉得,别人找我题签,说明他喜欢我的字,这对我来说是一种荣幸,同时,这也是我强调书法实用性的一种实践。70年代初期,上海的有关人员曾根据毛泽东的意图和指示,点校、注释和印制历史古籍的大字本,这些大字本是给当时的毛泽东及中央领导人看的。有关人员如王守稼、刘修明等请我为这些大字本题写书名。1997年,乔石委员长来“上图”视察,还提到这件事。他说:毛主席看的古籍中,有一些是由顾老题写封面的,有一次,毛主席指着一本古籍封面说,这个字不是顾廷龙写的。

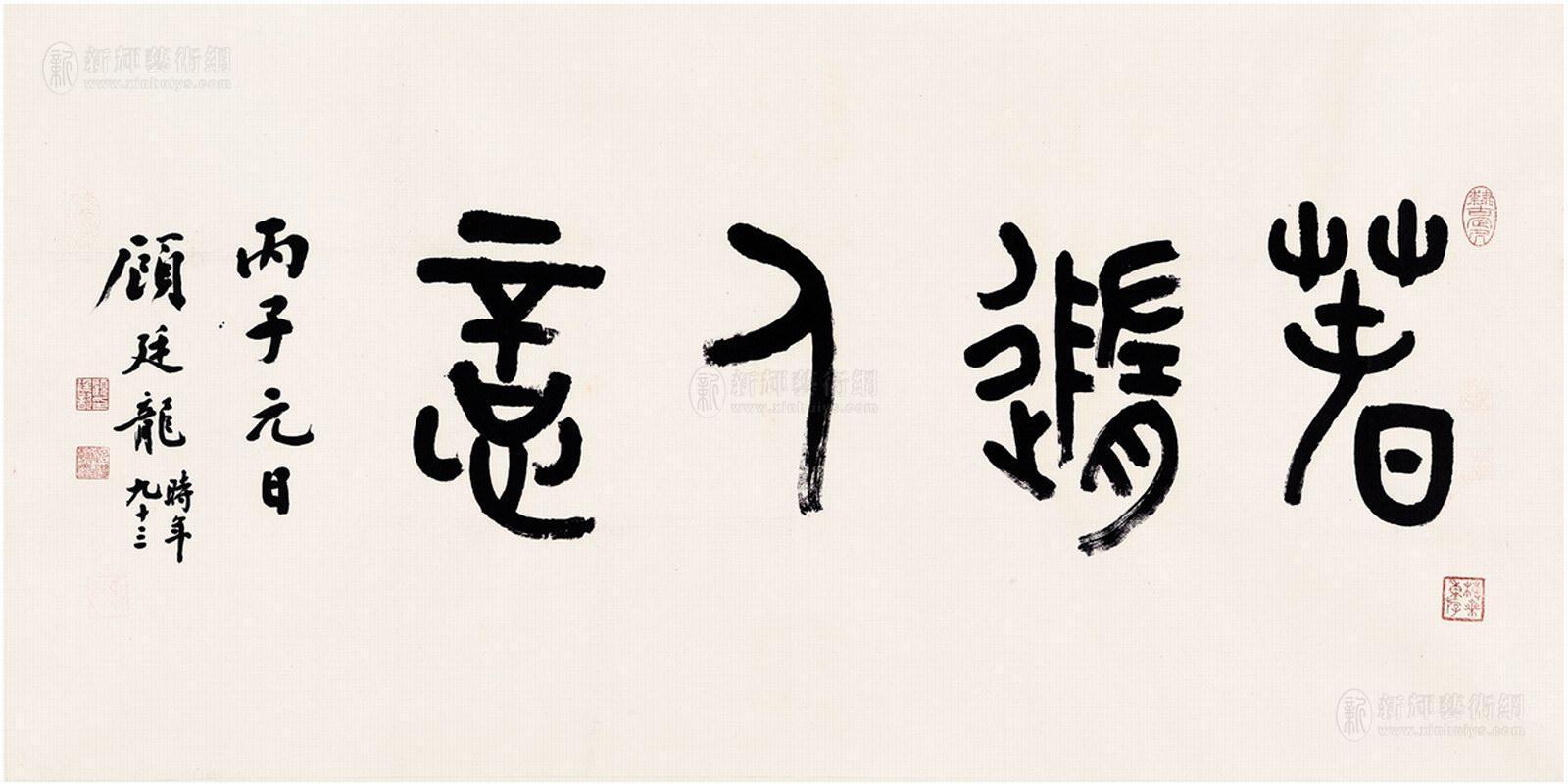

除题写书名外,我还应邀写过不少匾额、题刻。苏州是我的老家,写得多一些。

留给我印象最深的是题写“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。1989年,作为范仲淹的家乡,苏州举行纪念范氏诞辰100周年的活动,市政府在范祠前建了一座“先忧后乐”的牌坊,坊额上决定镌刻千古传颂的名句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。当年主事者在确定由谁书写这14字时,颇费了一番推敲。苏州书家众多,热诚者不少。当时有关方面考虑到这座牌坊意义特殊,定了四条标准:一是对书写者不付酬金,二是出于对范氏的崇敬,按惯例书者不落款,三是书者必须是书品、人品俱佳的长者,四是楷书优良。后来有关方面确定由我来写,承蒙抬爱,我欣喜何如!同时也因为我对范仲淹十分景仰,不揣冒昧,也就接受了这一艰巨的任务。

我一生搞图书馆事业,与古籍版本打了一辈子交道,经常需要写一些题记、跋语之类。这些题记、跋语大多考释版本流传,比较版本优劣,或收藏情况等等。上海图书馆收藏有不少稿本、碑拓等等,加识题语可以方便读者阅读。如“上图”收有戴震所撰《声韵考》稿本,颇多残缺,装治以后,我曾写一题记介绍。

在书法上,我崇尚实用。我书签、写匾额、作题记,还有抄书,算是在这方面的实践吧。

(摘自《顾廷龙学述》,浙江人民出版社出版)

责任编辑:武良弼