19年前,我揣着大学书法老师余纲的介绍信拜访时任泉州书协主席丁明镜老师。那时他已经退休,住在市区南门幸福新村一幢石头结构的宿舍三楼,两件褪色的木质沙发和一座电视柜让客厅显得有些局促。我在见到丁老师之前很紧张,怕被拒之门外,事实恰恰相反,丁老师很温和,没有时下高人拒人于千里之外的距离感,宽厚的眼镜框下透露出质朴的文人气息。他认真地看了介绍信,缓缓地了解我拜访的初衷。当时我学的是米芾和张黑女墓志,带了些许平时临写的习作,现在想来肯定是粗陋不堪的了,但丁老师看得很认真,说了诸多勉励的话。丁老师的鼓励,让我写字勤快许多,不像现在打渔少晒网多。那时,写字是我工作之余的第一件事,每周都带着一大叠的习作到丁老师家去求教,找的次数渐渐多了,他也从没有敷衍了事,在讲解用笔字形的同时还逐字纠正草法,往往一讲就是一个多小时,提出中肯的改正意见,其严谨的治学态度让我受益终身。

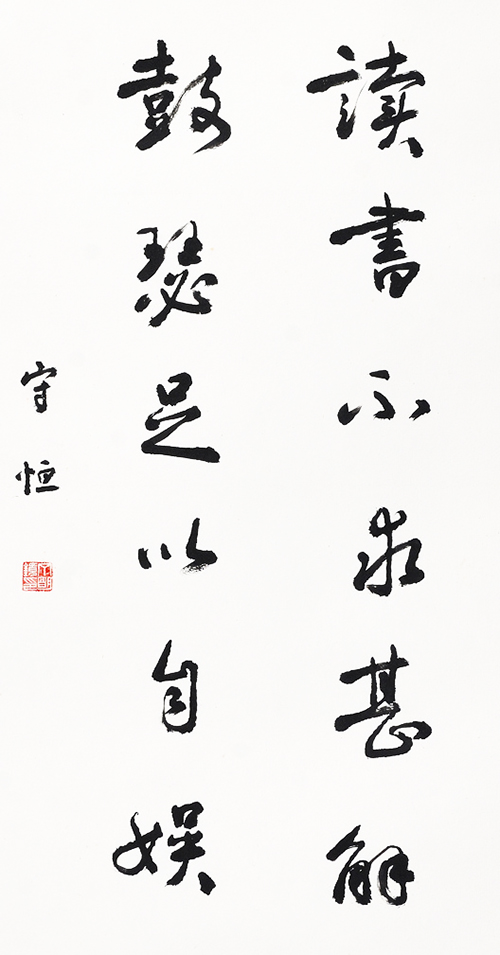

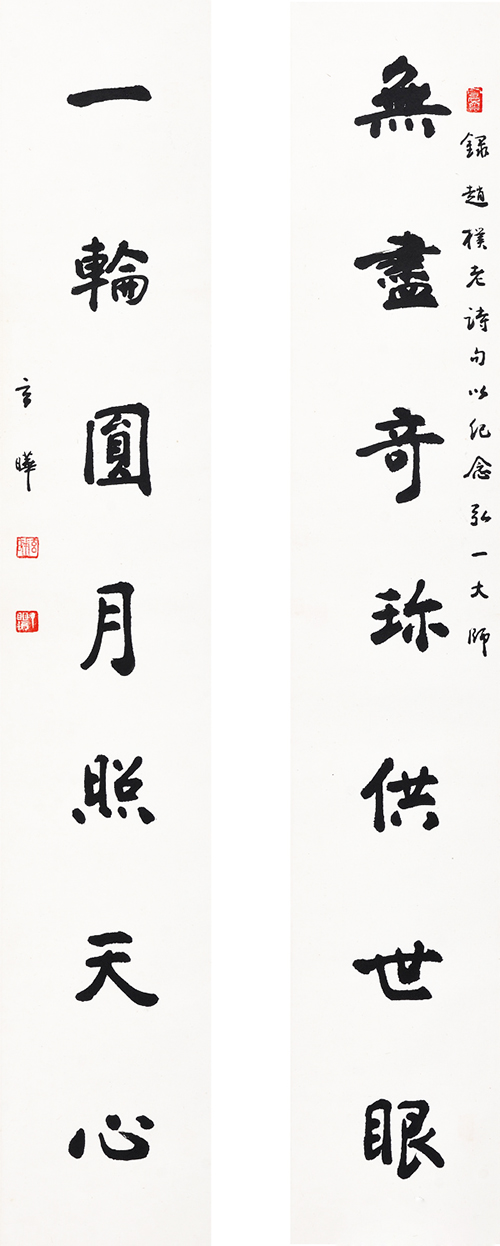

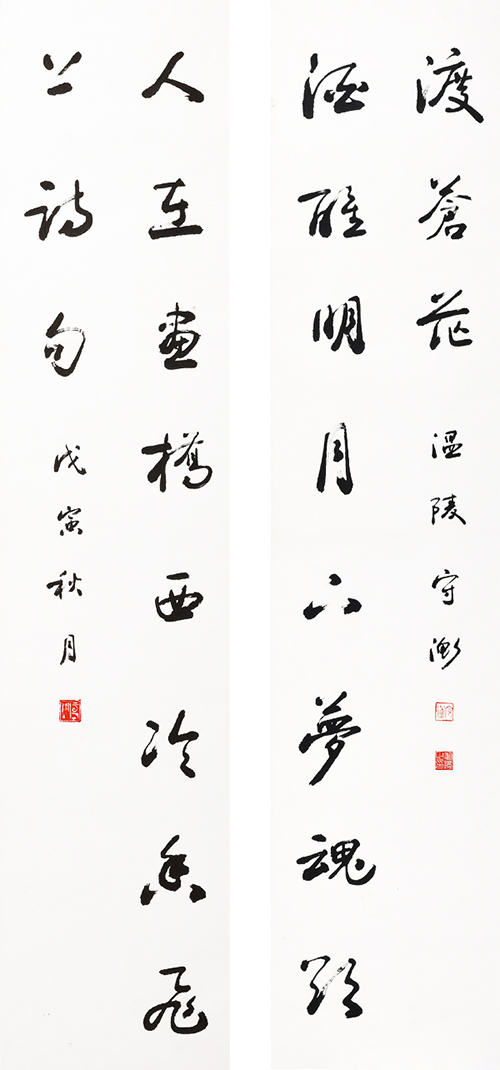

丁老师的书法和他的为人一样,儒雅温润、冲和简远,其书作以行草居多,偶尔以篆隶遣兴。行草书崇尚碑帖相结合,将帖的华丽和北碑的沉着融于一体。行笔时迟涩渐进,意到笔到;字体内擫多于外拓,无垂不缩,无往不收;字势温和内敛,剔除夸张跌宕而趋于平静安闲,使作品内在刚韧遒劲又不失文雅柔美,形成其独特的书法风格。古稀之年的丁老师用功之勤,用心之精,足以让后辈奉为楷模,每次前去求教,都能看见其卧室堆放大量的习作,且常就相同内容不厌其烦的反复创作。他多次教诲,学书法要持之以恒,要耐得住寂寞,要重临帖;学行草书要规范,一笔一划自有出处,并非空穴来风。在丁老师学书法的年代,书法字帖是匮乏的,不像现在精美的印刷字帖比比皆是,当时的书家视字帖为珍宝,轻易不肯转借,偶尔相互借阅,借书者常以双钩法勾勒字形,作为临习之用。丁老师就存放着数量可观的勾勒字帖,行草篆隶皆有,这些都见证了他们这一代书家的学书经历。当时他就赠予我《于右任标准草书》,并让我临习《怀仁集王羲之圣教序》。

丁老师对书法艺术饱含着热情和执着,注重艺术的传承,对后学颇多赞誉和提携,鼓励汲取传统的同时有针对性的创新。积极关注当代书坛的变化,以审慎的态度分析书坛的现状和前景,其尝言,在诸多书体中,汉隶是最具发展空间的,不管在线质和用笔都值得去探讨。十几年来书坛诸多名家尝试以汉隶融合砖文、碑简,不断开拓出新的艺术领域,也印证了丁老师的判断和推论。与丁老师共处的八年,常见他对自己作品的反思和对他人作品批判性的吸收,对收、放法度的适当性的尝试,反复临写经典书法,广博的汲取精华。有时在铺满一地的作品面前征求我的意见,实让我诚惶诚恐。跟随丁老师学习期间,他先后引荐我认识了林剑仆、陈怀晔、林坚章等老师,更让我有机会结识了一帮志同道合的书法好友,让我开拓了视野,也深感自身的不足。是丁老师把我融入到泉州书法圈,这是我人生中浓墨重彩的一笔。

潘主兰先生有诗赠丁老师云:“晋唐楷法悟冲和,含养深沉有足多,赢得时人称许了,孜孜犹自日研摩。”诚然,丁老师的艺术涵养、学术造诣和平和冲淡的艺境已经远远超出当代书法艺术的文人情怀,当称得上名至实归的“德高望重,德艺双馨”。其早年与二三前辈创建的泉州书协至今已经二十余载,成就在全省乃至全国均掷地有声。如今,老师已经仙去十一载,作为学生回忆学艺路上的点点滴滴,感叹时光飞逝,不忘教诲于耳。谨以此文感念老师栽培之恩。(文/史晓方)

本文刊登于「集雅」第十九期杂志

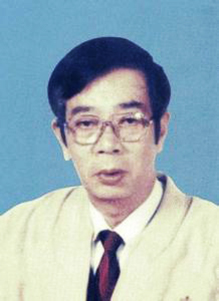

丁明镜(1925-2003)字玄晔,又字慧之、宇衡守恒,斋号云石。1925年生,福建泉州人。中华文法学院中文系毕业,泉州五中特级教师,中国书法家协会会员。原福建省书法家协会副主席,泉州市书法家协会主席。后为福建省书协顾问,泉州市书协名誉主席,政协泉州市委会文史委书画摄影研究室王任,福建省积翠园艺术馆顾问,香港福建书画研究会名誉顾问,菲律宾中华书法学会学术顾问。

责编:福建书法