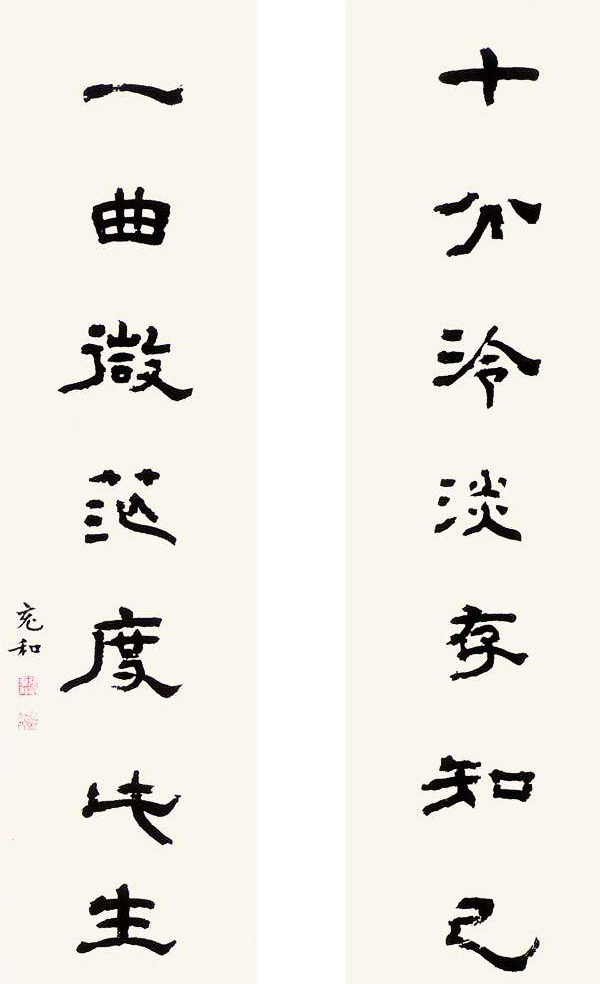

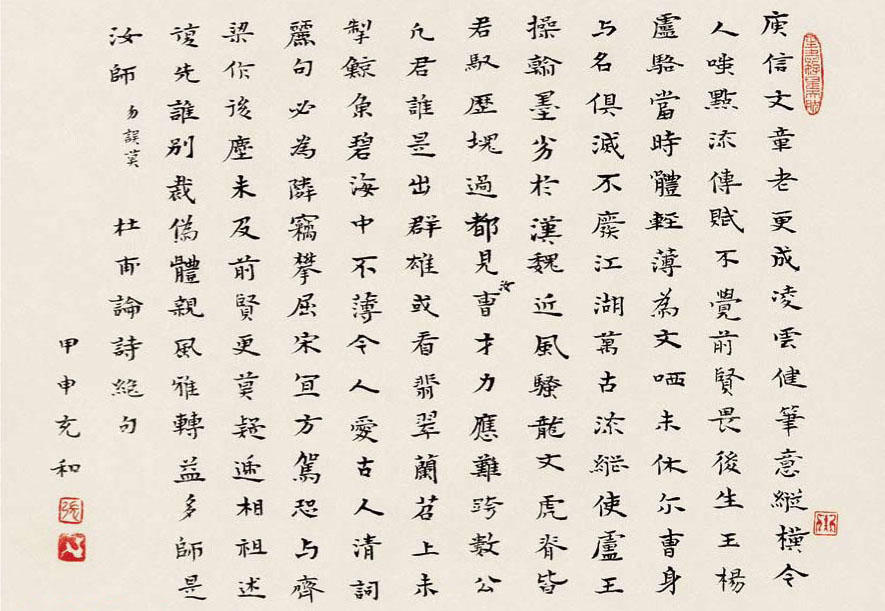

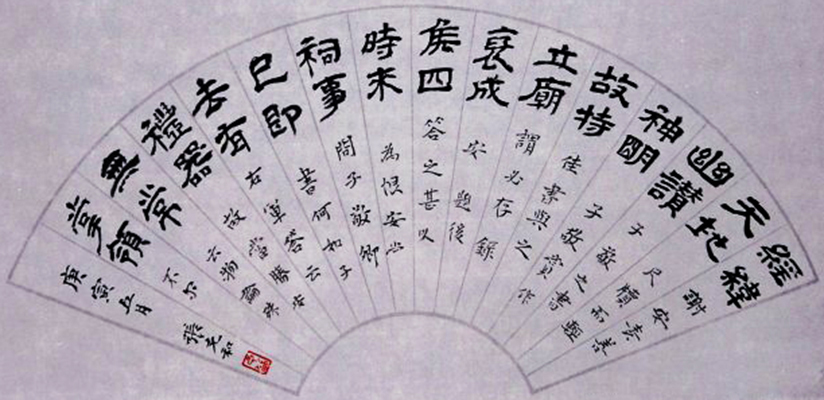

“她不是一个一般意义上的书家,而是一位学者。无论字、画、诗以及昆曲,都是上乘,很难得。她一贯保持原有的风范,格调极高。像昆曲,她唱的都是真正的、没有改动过的,书法上行书、章草非常精到,尤其章草极雅,在她那个时代已是佼佼者。国内很多书界朋友都非常尊重她。1985年,我邀请她到首都师范大学书法班讲课,她欣然答应,满座皆惊。

她有真正的文化学者的态度,没有经过几十年的钻研是达不到的。她的书法不是率意而来,而是继承真正的中国传统文化,并沿着文化高度往上攀登,达到极高境界。”书法家欧阳中石如是说。

她的名字,曾经和沈从文、卞之琳、俞振飞等人相连,一同成为那个年代的传奇。

她曾师从结交沈尹默、钱穆、俞平伯、闻一多、章士钊、张大千等人,在传统艺术的殿堂里纵情徜徉。

叶圣陶曾说“九如巷张家的四个女孩,谁娶了她们都会幸福一辈子。”这四个女孩就是张元和、张允和、张兆和以及张充和。

如今,时移世易,故人已逝,她依然选择活在她的时代里,这是一个奇迹,独属于她的奇迹。

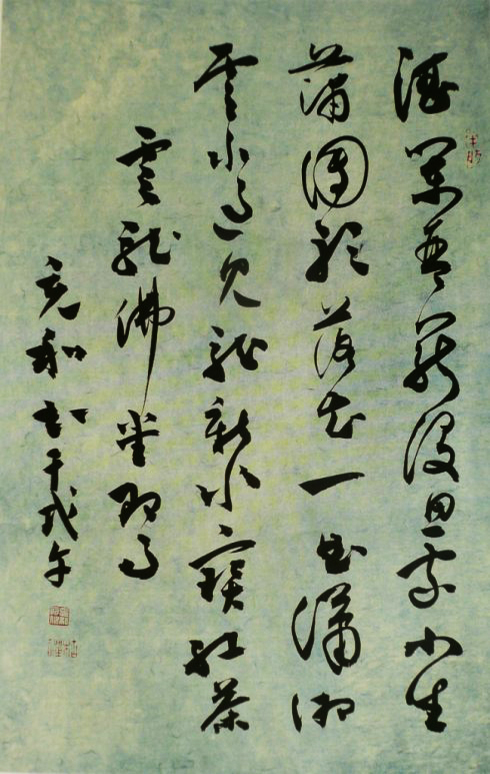

张充和5岁起,二祖母开始给她请家庭教师,教授古文、经书、诗词等。第一个老师是一位举人,授课内容十分古板,完全为应试之需。二祖母不满意,就请来山东博物馆的考古学家朱谟钦,他曾经做过吴昌硕的学生,大材小用来当家教,而且只教这一名女学生。充和跟朱老师一直学习至16岁。每天早8点到晚5点,先背书,然后练习写字,从楷书到隶书。“他教得非常好。教我读史书,学习给古文做标点,读《古文观止》等。除了教我,还靠篆刻印章卖钱贴补家用。”张充和回忆起朱老师,充满着感激之情。“老师用新的方法教旧知识。而且总是告诉我不要学习他。”这点对张充和来说很重要,她深知很多老师让学生临摹自己,结果却扼杀了学生的天性。

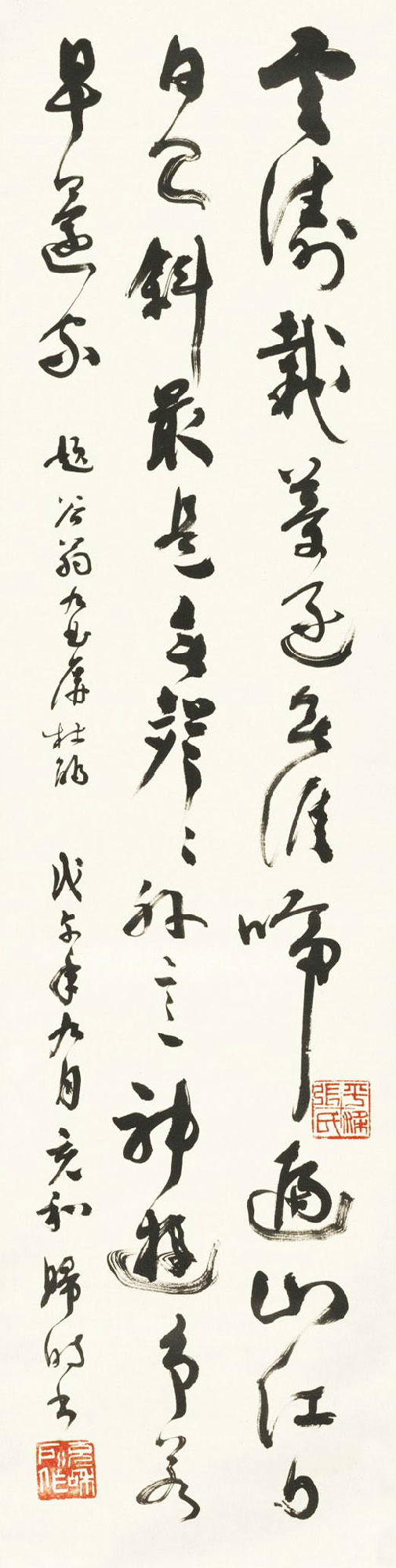

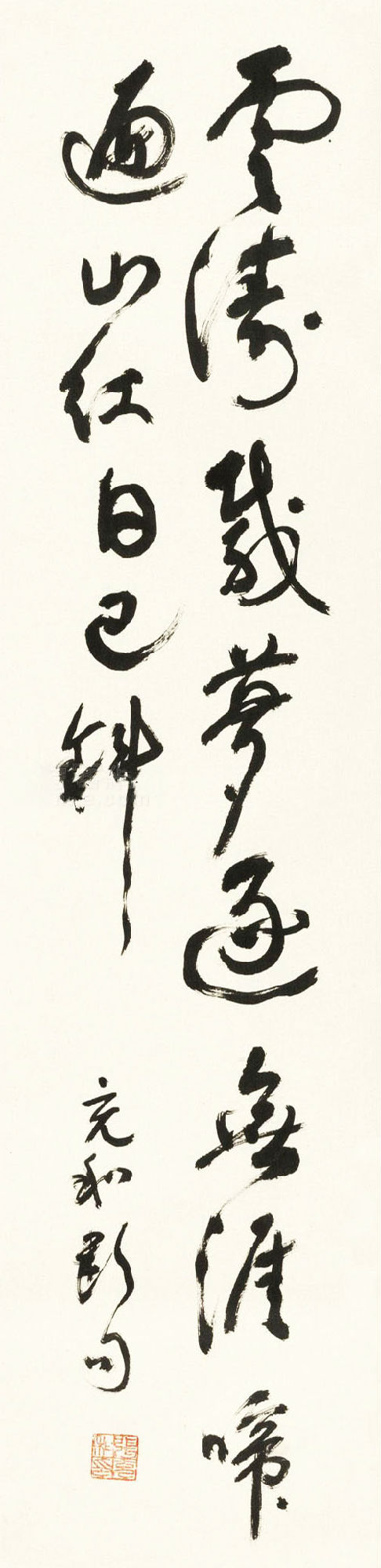

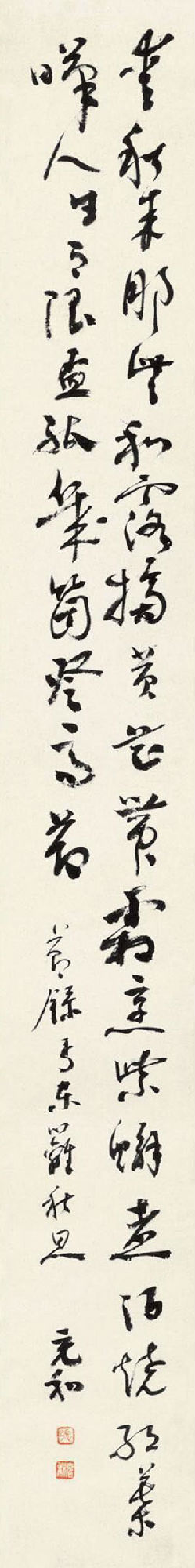

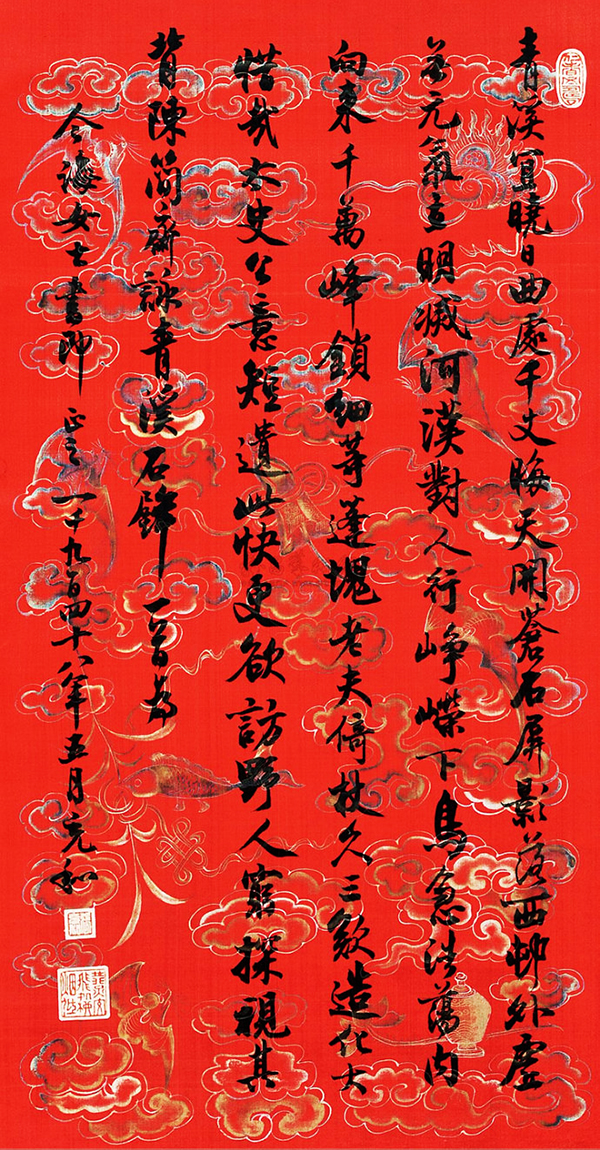

对书法、诗词的热爱伴随了张充和漫长的一生。即便在抗战时期,警报声中,她依旧不停地书写。“防空洞就在我桌子旁边,空袭警报拉响后,人随时可以下去。那时候什么事情都做不了,我就练习小楷。”战争年代,她认识了书法家沈尹默。“沈先生搬到重庆乡下歌乐山,当时我在青木关,距离比较近。一年中有几次,我坐着运输汽车,拿自己写的字给他看。每次到沈先生那里,总是帮他拉纸研墨。”和朱老师一样,沈先生不断地告诉她,不要学习老师,而是要反复查看自己的作品,哪里对,哪里不对。

张充和一生无论走到哪里都带本字帖。问及书法对她意味着什么,她沉吟半响道:“它是一门艺术。不练字就无法画画,不读诗词就不会喜爱昆曲。都与修养有关,就是养性。比如心情烦,什么都不想做,我还可以写字。”“我想人有了兴趣才会有那份责任,想要做好,想把古文化保留下来。”老人把这种兴趣比作宗教。“无论学什么东西,没有宗教式的观念,无法学好。我对书法、昆曲、诗词都有这份宗教般的热爱,想要保存它。”

老人一生中所接受的课堂教育是一截一截的。16岁告别私人教师朱谟钦后,她进入自家学校读初一,一年后到上海有名的务本女中上高一级,很快又转学到光华试验中学学习。一年后,她成为北大旁听生,后在朋友建议下斗胆报考北大,因怕考不取给家人丢面子,她改名为“张旋”。五所大学联考的结果,“张旋”国文成绩第一,算学成绩零分,“马马虎虎”地被北大国文系录取。当时系主任胡适在学生会上点名说:张旋,你的数学不大好。回忆这段往事,张充和大笑道:“其实是大不好。我当时就吓坏了。”

两年后,她因病返乡,自此就没有再接受课堂教育。但是对美学和古典文化的热爱则是贯穿其终生。

张充和先生一生中的职业生涯也是一段一段的。早年因《中央日报》编辑储安平留学英国,她被朋友叫去编辑《中央日报》的副刊“贡献”,“写的都是散文,小破东西”。

抗战开始后,她由成都转到云南,参与编写高中教材。这是教育部指派的任务,由杨振声主持。朱自清编散文,沈从文编小说,张充和挑选诗词。“由龙街望出去,一片平野,远接滇池,风景极美,附近多果园,野花四季不断地开放。”自然风景是美丽的,人文氛围更是儒雅的。“我在里面最年轻,不决定什么事情。只是编写什么内容都由我挑选。”这项工作持续了两年多,老人因还有“更重要的事情”来到了重庆。这个更重要的事情就是昆曲。

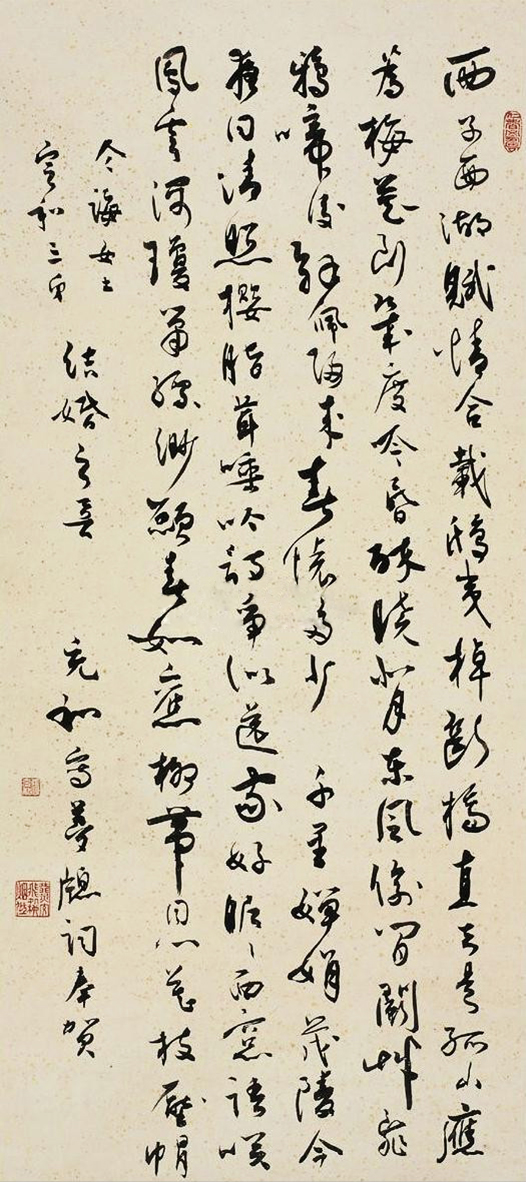

张家人人热爱昆曲。“我喜欢唐五代词,那时词都要唱出来。小时候我花钱请老师到家里来教,一次两个钟点,一块钱,这足以让工人们养家糊口了。”抗战时期在重庆,她参加了教育部音乐教育委员会的工作,主要在重庆师范学院教昆曲,还多次参加劳军演出。抗战胜利后,充和来到北京,住在三姐家,也就是沈从文家里。就在这时,她认识了一生最重要的人——德裔美籍汉学家傅汉思。她后来与“老实、靠得住”的傅汉思结婚,并远走美国。

在美国,张充和最初在加州大学图书馆工作,后来到耶鲁大学艺术系开课,教书法。“美国学生要从一笔一划学起,我自己编写教材,还要讲一些理论、历史方面常识。班上成绩最好的一名学生,不识中国字,不会讲中国话,但写得一手好隶书。后来他照相受到书法影响,拍出来的树好像草书。”张先生的课堂上经常会出现哄堂大笑的场面。“老师,你看我写的字像不像只蚯蚓?”美国学生问道。老人回答:“不像,不像。”“为什么?”“我看像只死蚯蚓。”

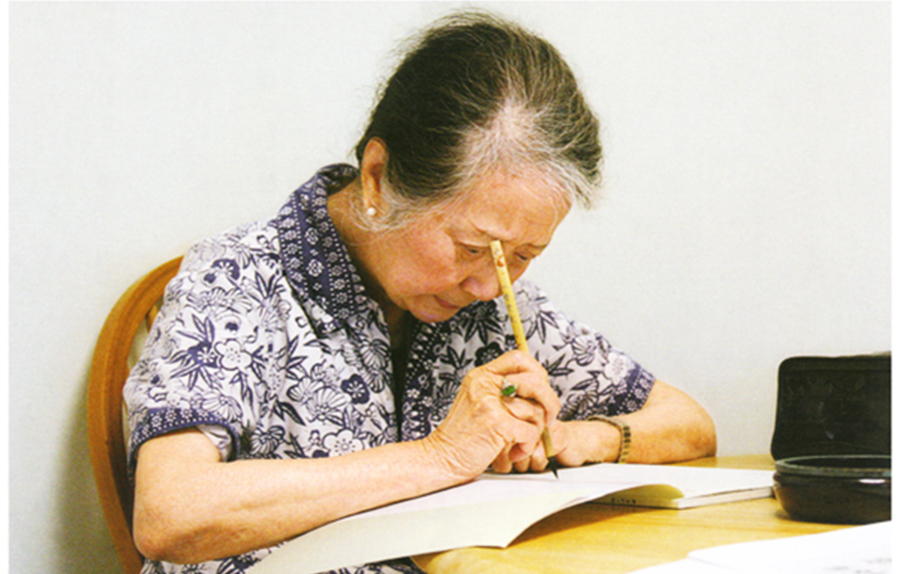

如今,在大洋彼岸,这位居住于耶鲁大学102岁的老人仍保持着上个世纪初的生活方式:每日晨起,即磨墨练字,吟诗填词,偶尔和同好们举行昆曲雅集。