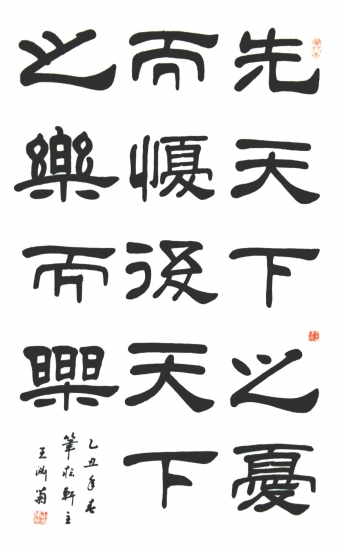

王渊菊作品

上周六,王渊菊书法艺术展在福州三坊七巷南后街展览馆开展,近百幅草、隶、篆、行作品墨韵纵横、意境天然。对熟悉他的书法爱好者来说,这是一场相隔整整十年的聚会。作品中,近九成为这十年间新创作的作品,其中,草书《千字文》挥洒自如,隶书《岳阳楼记》端庄从容,楷书《前赤壁赋》清秀隽永,显示出书法家旺盛的艺术创作力。

无师自通的书法家

少年时的王渊菊有一次到福清灵石山游玩,为石壁上比自己个头大好几倍的“福”字所震惊:“写这‘福’字,得用多大的笔啊!”他几乎问遍了所有的人,但没有人能告诉他答案。

然而,书法却从此在他心里埋下了种子。家里穷买不起笔、墨、纸,他就用树枝在沙土上写,琢磨笔画

的特点。在那个年纪,王渊菊的梦想只是长大后能写一手工整的字。

上世纪70年代初,王渊菊在邵武化肥厂工作,那时的他风华正茂。然而天有不测风云,1972年7月,他因处理一起设备事故被高温蒸气严重烫伤,落下强直性脊柱炎和腿肌肉萎缩行走困难的残疾,身高也一下子矮了十几厘米。

“当时真的是一下子跌入了深渊,觉得生活失去了希望。”王渊菊说。冷静下来后,他想,何不重新拿起笔,续写少年时的梦呢?从此,他闭门不出,把大部分时间用在钻研书法艺术上,因为“无师”,所以他师承百家名帖,所有的名帖都被他读得滚瓜烂熟,熟记于心。

为了写好一幅作品,他总是先背诵原著。他说,不吃透原著精神,便不能把握作品的布局、结构。像

《正气歌》、《滕王阁序》、《千字文》、《赤壁赋》等篇幅巨大的作品,在书写时王渊菊从来不看原文,他习惯一气呵成,几乎从未出现差错。

1989年,王渊菊的作品第一次参加全国书画大赛,获得一等奖。四年后,他因身体原因提前退休,创作进入了鼎盛期。又过了两年,他被原人事部评为“国家一级书法师”。

“书法是汉字的美”

勤练碑帖,王渊菊得以博采众长;又凭借无师自通,他逐渐形成了自己的风格,书法界评价他“善行草、工楷隶”。

纵观王渊菊的五体书法作品,楷书刚劲雄健,行书意态生动,草书方圆相济,隶书取法高远,篆书蕴存活力。他的作品先后在欧美、亚洲等10多个国家展出,其中2000年赴泰国展览后,他的楷书、隶书和篆书作品被泰国皇家博物院收藏。2005年,王渊菊在福州举办了个人书法首展,引发福建书法界关注。

尤其令人敬佩的是,本次古稀之年二展的作品,是王渊菊在自己身体残疾、妻子中风偏瘫长期卧病在床的情况下完成的,一边要忍受着常人难以忍受的痛苦,一边是照顾重病的妻子,这位老人的意志和毅力让人感佩。

如今的王渊菊,人淡如菊,却依然壮心不已。因为体力下降加上长期用药,他的听力越来越差,连电话都无法接听了,每次书写前都要花上半个多小时才能让颤抖的手平复下来。之前,他每天要写十个小时,现在最多只能坚持三四个小时。但为了更好地提升书法技艺,王渊菊在家里建了一个金鱼池,每天观察鱼儿游动神态,从中领悟书写技巧。

成名之后,向他求字的人很多,但他坚持一个原则,凡是有关公益性质的活动,都坚持分文不取。家乡的少年书法爱好者向他请教,他总是耐心教授,乐此不疲。

王渊菊说,要想在书法艺术上有所成就,首先要对汉字的如何产生与应用有所了解。因为书法艺术要表达的,就是汉字的美。如果离开了汉字,当然就不叫书法了,更谈不上美与不美了。“一个书法家,首先是一个热爱中国文化、热爱传统文化的人。”王渊菊说。

王渊菊书法艺术展由福建省书法家协会、福建省老年书画艺术协会和福建省艺术收藏协会主办,福建渊华书法艺术院承办,将持续到1 1日。

责编:福建书法